TOUT POUR LA MUSIQUE

ROCK'N ROLL... OF CORSE !

Lionel Guedj & Stéphane Bébert

(2016, Fr, 90’)

Ce film donnera le coup d’envoi du festival. Un réjouissant portrait d’Henry Padovani, rocker parti de son village de Luri en Corse, à l’assaut du Swinging London en 1976. Naissait alors un

nouveau courant alternatif et révolutionnaire : le mouvement punk. Musicien et guitariste, il a traversé les années 80, du groupe « The Police » qu’il fonde avec StewartCopeland en janvier 1977

jusqu’à leurs retrouvailles sur scène 30 ans plus tard au Stade de France, des Clash aux Sex Pistols, des Who aux Pretenders, de REM qu’il signe à Zucchero qu’il manage. Avec tous, Henry a

partagé un peu de leur musique et beaucoup de leur vie !

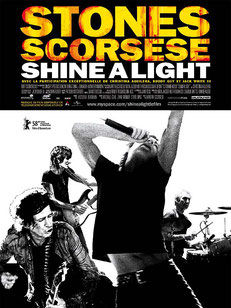

SHINE A LIGHT

Martin Scorsece

(2008, USA, 120’)

Martin Scorsese réalise son rêve de toujours : filmer les Rolling Stones, le groupe qui incarne le rock’n’roll à lui tout seul. Le gang qui a escorté toute son oeuvre. Cette rencontre

cinématographique donne naissance au film musical événement : Shine a Light. De la préparation à la performance, entrecoupé d’images backstage et d’archives, 16 caméras et les plus grands chefs

opérateurs internationaux captent l’énergie légendaire de Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts et Ronnie Wood lors de leurs concerts au Beacon Theatre à New York. Shine a Light : dans

l’intimité d’un groupe mythique et du plus rock’n’roll des cinéastes !

LE BLUES DE L'ORIENT

Florence Strauss

(2006, Fr/Canada, 85’)

Qu' ont en commun Le Caire, Tel Aviv, Beyrouth, Damas ou Alep ? Au-delà des conflits qui ont agité et agitent encore le Moyen-Orient, ces villes ont un héritage en partage : la musique arabe

classique. De Paris, la cinéaste Florence Strauss remonte aux sources de cet art immémorial tout en partant sur les traces de son histoire personnelle en partie ignorée et occultée. Sur la voie

de ses aïeux, elle rend hommage aux musiciens et poètes qui incarnent et perpétuent une partie de l’histoire de l’Orient. Dans ce

voyage, elle a pour guide le grand musicologue et musicien, Abed Azrie, à la fois érudit et d’une grande sensibilité artistique. De grands musiciens y parlent merveilleusement de leur art, comme

le trompettiste Nassim Malouf. Et l’on y croise évidemment l’Astre d’Orient, Oum Kalthoum…

CUBA FELIZ

Karim Dridi

(2000, Fr/Cuba, 93’)

Gallo, chanteur des rues, sillonne Cuba. Le voilà à la source des légendes musicales : stars de la salsa, rappeurs des bas quartiers, orchestres de vieux endiablés, chanteuses de boléros, jazzmen

improvisateurs, tambours mystiques ou fêtards villageois… Par voies et par chemins, sur les routes, dans les trains, d’arrières cours en rues grouillantes, la musique se mêle à sa vie errante et,

ces instants magiques, Gallo les traduit en chansons. Lui dont le bagage est l’étui d’une guitare, se métamorphose au contact des autres. Gallo découvre le rire dans la musique, la danse et

l’improvisation, l’émotion des trompettes ou des simples refrains qu’on fredonne entre amis. Mais la réalité rappelle à l’ordre le chanteur solitaire. Gallo a fait le tour de Cuba mais, à la fin

du rêve, il se retrouve au point de départ, son vieux clope au bec…

LES DANSEUSES DE LA MER

Jean Painlevé

(1958, Fr, 14’) Ce film, au premier abord, est une comparaison

de la locomotion de l’étoile de mer et de l’ophiure. Un film animalier ? Chez ce cinéaste-chercheur, il s’agit plutôt de documentaire de création, l’appropriation artistique d’une certaine

réalité. En 1947, André Bazin proposait une critique esthétique des films de Painlevé mettant en évidence le rapport entre la beauté indéterminée de la nature et celle de la construction

artistique. Mais, il faut ici envisager ses films dans une histoire des formes. Painlevé s’inscrit dans le mouvement alors avant-gardiste du surréalisme où prédominent les recherches plastiques,

les formes abstraites en mouvement, la confusion entre subjectivité et objectivité et les visions provocantes. Provocant la réflexion.

ONE + ONE

Jean-Luc Godard

(1968, Fr/USA, 96’)

Godard, cette année-là, se cherche. Neuf ans plus tôt, à la tête de la Nouvelle Vague, il a réussi la prise d’assaut du cinéma français. Depuis, il a signé quelques classiques de la modernité (Le

Mépris, Pierrot le fou)… Le groupe de Mick Jagger et Keith Richards est lui aussi à la croisée des chemins après trois premières années d’existence du feu de dieu. Le film tombe pile. C’est

vraiment « One + One », Godard + les Stones, ça fait vraiment deux. Encore que, si Godard regarde bien les Stones, l’inverse n’est pas sûr, tant le groupe semble absorbé par son travail. Car

c’est bien le travail que filme Godard : les Stones sont en studio, et ils s’adonnent au patient processus d’accouchement de Sympathy for the Devil. Loin de l’imagerie qui participe du succès des

Stones, Godard saisit le groupe à l’arrêt, comme encagé par le studio et le travail, s’autorisant comme seul excès une petite clope de temps à autre.

PROJET SEXTOY

A. Mordin & L. Terki

(2013, Fr, 73’)

Avec comme toile de fond l’univers du clubbing underground des années 90, le film retrace le projet artistique de Delphine Palatsi alias DJ Sextoy. De 1993 à 2001, c’est elle-même qui va nous

guider à travers son univers musical et surtout sa métamorphose physique. De facture plutôt expérimentale, sans commentaire et sans voix off, le film est composé d’images d’archives tournées

essentiellement par Anastasia Mordin et Lidia Terki.

LET'S GET LOST

Bruce Weber

(1988, USA, 120’)

Pendant les noires années d’une lente descente aux enfers dont il signa la fin, au mois de mai 1988, en passant par la fenêtre d’un hôtel miteux d’Amsterdam, Chet Baker n’est jamais parvenu à

ruiner son image de jeune prince d’un éternel été. Au pays d’Elvis et de James Dean, l’apparition de Chet Baker fut un coup de foudre contre lequel le temps ne peut rien. Sa voix et sa musique

fredonnaient un romantisme abyssal et sa gueule d’amour était à tomber. (…) Bruce Weber a accompagné le trompettiste drogué dans la « ballade » poignante et pathétique de ses derniers mois. Let’s

get lost était au montage quand on a trouvé le corps sans vie de Chet Baker. L’éclat funèbre de cette en fait un film unique sur le mythe du « loser magnifique ». Et les mélodies restent — My

funny Valentine, The thrill is gone... Chet Baker est le plus beau fantôme qui pouvait nous apparaître.

Laurent Rigoulet

PLASTIC & GLASS

Tessa Joosse

(2009, GB, 9’)

Plastic and Glass présente une usine de recyclage dans le Nord de la France. Les ouvriers se regroupent pour chanter en choeur, et même les camions les rejoignent, forment un ballet. Du

fonctionnement des machines prodigieuses jusqu’au travail manuel de triage, le film montre le processus de recyclage et le bruit qui accompagne le travail devient une cadence, le son de l’usine

un rythme constant…

ZIGGY STARDUST & THE SPIDERS FROM MARS

D.A Pennebaker

1973, USA, (73’)

Les événements du 3 juillet 1973 à l’Hammersmith Odeon de Londres sont rentrés dans l’histoire du rock’n’roll. David Bowie a fait prendre une retraite anticipée à Ziggy Stardust. Cette ultime

apparition était la dernière d’une soixante de représentations. Ce concert, devenu mythique, est connu sous le nom de retirement gig. L’annonce de la fin de Ziggy Stardust en conclusion du

concert du 3 juillet 1973 choqua tous les fans, surprit l’ensemble de la presse spécialisée ainsi que son groupe lui-même. Il apparaît que David Bowie n’avait prévenu que son manager et Mick

Ronson de ses intentions. C’est ce moment historique que filme avec une émotion retenue le grand documentariste américain D.A. Pennebaker.

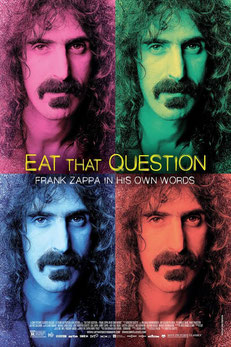

Thorsten Schutte

EAT THAT QUESTION

(2016, Fr/All 90’)

Frank Zappa à propos de lui-même : « Excentrique, sûrement, génie, peut-être, drôle, pour certains ». C’est à partir d’images d’archives (parfois méconnues ou inédites, comme ce voyage en Tchécoslovaquie et la rencontre avec le président Vaclav Havel), que Thorsten Schütte compose un portrait en forme de puzzle de l’auteur virtuose et loufoque de 200 Motels. Au programme : performances scéniques et extraits d’entretiens oubliés, qui permettent de faire la lumière sur l’un des artistes les plus fascinants du XXe siècle, consacré comme l’un des meilleurs guitaristes de tous les temps par la revue Rolling Stones. Avec un montage habile, le film se met littéralement au service de la pensée et de la musique de Zappa. D’entrée de jeu, la philosophie du guitariste-compositeur-producteur-cinéaste est exposée : « Je déteste voir quelqu’un avec un esprit fermé à propos de n’importe quel sujet. » Un documentaire primé au dernier festival de Sundance.

JIMI PLAYS MONTEREY

D. A. Pennebaker

(1986, USA, 50’)

En 1967, The Jimi Hendrix Experience a acquis un statut de star en Angleterre, mais reste inconnu aux É tats-Unis. Paul McCartney, l’un des instigateurs du Monterey Pop Festival, décide d’inviter l’Experience. Quand le groupe arrive à Monterey, Hendrix se rend compte alors qu’il a oublié sa Fender. On lui trouve une guitare de rechange, mais la couleur ne lui plaît pas. Il décide de la repeindre avec une laque spéciale et inflammable. Suivra un immortel moment de rock ’n’ roll, ponctué par une insolente reprise de “Like a rolling stone” de Dylan. La performance s’achève avec un “Wild thing” fracassant, au terme duquel Hendrix met le feu à sa guitare. En quarante minutes, il est entré dans la légende. Et cette année-là, à Monterey, les figures emblématiques du cinéma direct américain se relaient à la caméra : Pennebaker, Leacock, Maysles, pour des images superbes et explosives, ponctuées d’impressionnants contrechamps sur le public.

TOUROU, BITTI, LES TAMBOURS D'AVANT

Jean Rouch

(1971, France, 8’)

Une danse de possession se déroule dans la concession du Zima Dauda Sido, au Niger. Lors de cette fête, où les participants demandent au génie de la brousse de protéger les récoltes contre les

sauterelles, les tambours archaïques tourou et bitti vont battre. L’orchestre se compose d’un joueur de vielle, de trois batteurs de tambours calebasses (turu) et du joueur de tambour grave à

membrane (biti). Ce film a été tourné en un seul long planséquence. Un « plan séquence » qui montre le moment plus fort du rituel. Pour la cérémonie sont utilisés des tambours archaïques : le «

tourou » et le « bitti », dont on ne joue qu’à cette occasion. Sans doute pour la dernière fois.

FESTIVAL PANAFRICAIN D'ALGER

William Klein

(1969, Alg, 110’)

Juillet 1969, William Klein filme le premier Festival panafricain d’Alger. Cet événement, organisé trois ans après le Festival mondial des Arts nègres de Dakar, a été qualifié d’« opéra du

tiers-monde ». Parmi les représentants des arts et des mobilisations anticoloniales d’Afrique, le festival invite une importante délégation afro-américaine. Plusieurs dizaines d’artistes,

d’intellectuels et de membres d’organisations afro-américaines (notamment du Black Panther Party) s’y rendent. Parmi les musiciens : Chicago Beau, Lester Bowie, Dave Burrell, Julio Finn, Philly

Joe Jones, Jeanne Lee, Hank Mobley, Sunny Murray, Archie Shepp, Nina Simone,… William Klein a centré son film sur l’effervescence révolutionnaire de l’événement. On y voit et entend, entre

autres, Archie Shepp, Clifford Thorntorn et Alan Silva improviser avec des musiciens algériens et le poète Ted Joans énoncer l’émotion politique de l’événement en s’exclamant « We are first

African… We are come back ».

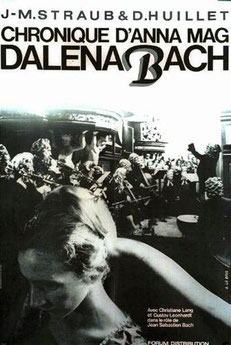

CHRONIQUE D'ANNA MAGDALENA BACH

J.-M Straub & D. Huillet

(1968, France, 92’)

Ce film n’est ni une biographie filmée, ni un essai sur la musique, mais un objet filmique étrange et inédit. Il est certes constitué à partir de documents d’époque, du Nécrologue de C.P.E. Bach

et J.F. Agricola ainsi que de lettres de Bach notamment, qui permettent d’établir la ligne narrative, dite en voix off par la femme de Bach. Mais contrairement à la majorité des fictions sur la

musique, le film ne traite pas la musique en s’appuyant essentiellement sur la figure du musicien, sur sa vie intime et une intériorité que le film tenterait d’expliciter, mais tente de filmer la

musique, d’en faire structurellement et essentiellement le sujet du film. Le fait que les acteurs du film soient d’abord de vrais musiciens -à commencer par Gustav Leonhardt qui interprète le

rôle principal- et jouent donc réellement ce que le spectateur entend, en est une condition première. Agnès Perrais

VIOLIN FASE

Eric Pauwels

(1986, Belg, 12’)

Un solo qui se joue à deux : la danse et la caméra. Eric Pauwels fait tourbillonner son objectif autour du corps d’Anne Teresa de

Keersmaeker. Ce que l’on voit, ce n’est pas une structure chorégraphique géométrique et minimaliste, c’est une femme possédée, qui baigne dans sa sueur et explore les limites de l’épuisement

physique. Dans ce documentaire en quatre prises ininterrompues, Pauwels est constamment dans la recherche de l’essence, de l’âme du cinéma. La caméra est également poussée dans ses

retranchements, sa propre transpiration, ses difficultés. Pauwels est dans la recherche plutôt que dans la beauté formelle du plan.

ELECTRO CHAABI

Hind Meddeb

(2013, Fr/Tunisie, 77’)

Dans les bidonvilles du Caire, la jeunesse danse au son de l’électro chaâbi ou « mahraganat », mouvement musical qui remixe le classique algérien chaâbi (qui veut dire populaire, lui-même déjà

mélange de rythmes arabo-andalous), avec les sound systems électro, le flow du rap, le scratch de vieux synthés égyptiens. Le tout produisant un mélange sulfureux de musiques du monde et

d’électro qui a accompagné la révolution arabe dans ce pays et soutient l’aspiration de la jeunesse du Caire à la liberté. Les paroles, histoires de filles et de garçons, de drogue, de football

et beaucoup de politique, reflètent parfaitement la situation politique et sociale de l’Egypte d’après la révolution et l’aspiration d’une grande partie de la jeunesse populaire à se libérer des

tabous et des interdits de la religion et de la société égyptienne.